Dieser Beitrag ist der erste von zwei Beiträgen zum Thema Wirkmodelle. Wirkmodelle sind ein guter Einstieg, wenn man die Wirkung von Angeboten, Maßnahmen und Programmen innerhalb der Sozialen Arbeit und Sozialwirtschaft in den Blick nehmen möchte. Doch wie kommt man zu einem Wirkmodell? Dieser Frage wird in diesem Beitrag nachgegangen.

Was ist ein Wirkmodell?

In der Literatur wird ein Wirkmodell als „eine logische, grafisch aufbereitete Darstellung dessen, wie ein Programm [oder eine Maßnahme bzw. Angebot] unter gewissen Rahmenbedingungen theoretisch oder empirisch funktioniert“ (Rauscher, Mildenberger & Krlev, 2015, S. 43) definiert. Vereinfach gesagt kann man daher sagen, dass in einem Wirkmodell theoretisch festgehalten wird, mit welchen Wirkungen man durch ein bestimmtes Angebot oder einer Maßnahme rechnet. Weiterhin können in einem solchen Modell auch Wirkannahmen beschrieben werden, d. h. wie verschiedene Teilwirkungen zusammenspielen oder welche Aktivitäten und Interventionen welche Wirkungen auslösen sollen.

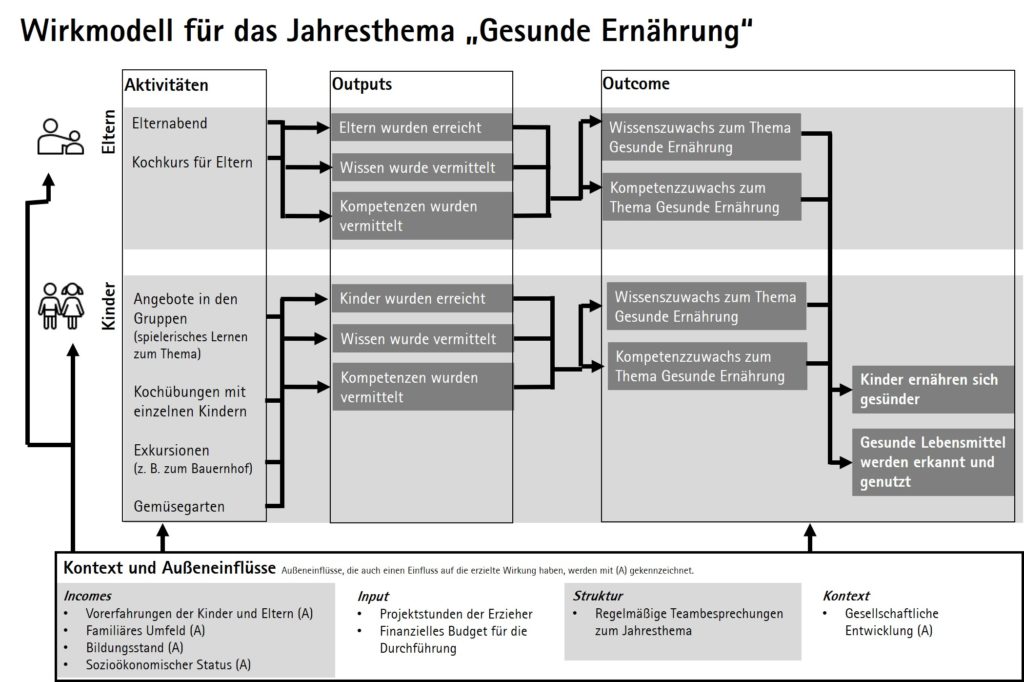

Nehmen wir als Beispiel ein Programm zur gesunden Ernährung in Kindertageseinrichtungen. So könnte man hier als Outcome (also als Wirkung auf Ebene der Zielgruppe) definieren, dass die Kinder sich nach durchlaufen des Angebotes gesünder ernähren sollen. Um dies zu erreichen, werden verschiedene Annahmen und Teilwirkungen definiert. In diesem Fall wird z. B. auch festgestellt, dass sich das Angebot nicht nur an die Kinder selber, sondern auch an deren Eltern wendet. Es entstehen auch Wirkungen auf Ebene der Eltern, die dann die Hauptwirkung auslösen sollen. In nachfolgender Grafik wird ein vereinfachtes Wirkmodell für dieses fiktive Beispiel dargestellt:

In der Literatur findet man verschiedene Ansätze, wie man ein solches Wirkmodell erstellen kann. Eine der einfachsten ist die sogenannte IOOI-Kette in der linear der Input, der Output, der Outcome und der Income (Wirkung auf gesellschaftlicher Ebene) definiert wird. Eine solche einfache lineare Darstellung ist aber oft für Angebot und Dienstleistungen im Bereich der Sozialen Arbeit zu kurz gegriffen. Daher wird in diesem Beitrag die Methode der Theory of Change (vgl. Nobel, 2019; Weiss, 1995) dargestellt, die um eine Kontextanalyse nach dem Programmbaum (vgl. Bartsch, Beywl & Niestroj, 2016) erweitert wird. Ziel ist es, ein differenziertes und umfassendes Wirkmodell zu erarbeiten, in dem die Wirkannahmen des Angebotes gut dargestellt und zentrale Kontextfaktoren aufgeführt werden.

Welchen Vorteil hat ein Wirkmodell?

Wirkannahmen darstellen

Wie bereits deutlich wurde, dient ein Wirkmodell vor allem dazu, darzustellen, mit welchen Wirkungen und Wirkannahmen man bei der Durchführung eines Angebotes oder einer Maßnahme rechnet. Daher sollte ein Wirkmodell in jeder Angebotskonzeption enthalten sein. Dies erscheint immer wichtiger, da viele Fördergeber ihre Ausschreibung entsprechend ergänzt haben und bei der Einreichung von Förderanträgen explizit Ausführungen zu den erzielten Wirkungen wünschen. Auch in der Eingliederungshilfe, in der durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) die Thematik Wirkung und Wirksamkeit eine besondere Rolle erhalten hat, stellt die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS) in einer Orientierungshilfe fest, dass Leistungserbringer mit dem einzureichenden Konzept auch darlegen sollen, wieso sie bestimmte Maßnahmen und Angebot für wirksam halten (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe, 2021, S. 7).

Ein Wirkmodell bietet daher eine gute Möglichkeit, die eigene Arbeit und die zu erzielenden Wirkungen transparent und fachlich fundiert plausibel zu machen und damit u. a. auch Kostenträgern und Fördergebern gegenüber deutlich zu machen, was mit den eingesetzten finanziellen Mitteln bewirkt wird. Hierdurch kann auch die wichtige, gesellschaftlich mandatierte Arbeit der Fachkräfte in der Sozialen Arbeit nochmals deutlich hervorgehoben werden.

Eigene Arbeit reflektieren

Doch die Erarbeitung eines Wirkmodells sollte nicht nur bei der Konzeption von neuen Angeboten und Maßnahmen durchgeführt werden, sondern lohnt sich auch immer bei bestehenden Angeboten. Auch hier sollte bei einer wirkungsorientierten Arbeitsweise ein entsprechendes Modell erarbeitet werden. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass dieser Prozess auch positiv von den Fachkräften aufgenommen wird, weil mit diesem die eigene Arbeit kritisch reflektiert werden kann. Gerade bei Angeboten, die schon sehr lange durchgeführt werden, erscheint eine solche kritische Hinterfragung der eigenen Arbeitsweise in regelmäßigen Abständen sinnvoll.

Grundlage für Wirkungsanalysen

Nicht zuletzt sollte ein Wirkmodell immer als Grundlage für darauf aufbauende Wirkungsanalysen entwickelt werden. Nur wenn am Anfang klar definiert wurde, mit welchen Wirkungen man in einem Angebot rechnet, können diese dann auch im Rahmen einer Wirkungsanalyse empirisch erhoben werden. Auch wenn dieser Schritt nach der Entwicklung eines Modells sinnvoll erscheint, hat sich gezeigt, dass alleinig die theoretische Darstellung der angestrebten Wirkungen schon einen Mehrwert für das Angebot und den Leistungserbringer hat.

Wie erstelle ich ein Wirkmodell? Die Schritte…

Nachfolgend werden Schritte aufgeführt, die sich im Rahmen von bisherigen Erstellungsprozessen als sinnvoll erwiesen haben. Diese sind im Einzelnen:

- In einem ersten Schritt sollte geprüft werden, ob das Problem, das ein Angebot oder eine Maßnahme beheben möchte, klar definiert ist.

- Auch wenn man meint, die Zielgruppe schon gut zu kennen, sollte vor der Entwicklung eines Wirkmodells immer eine Zielgruppenanalyse durchgeführt werden.

- Danach beginnt der eigentliche Erstellungsprozess des Modells. Hierfür wird ein Vorgehen in Anlehnung an die sog. Theory of Change vorgeschlagen.

- Da Angebote innerhalb der Sozialen Arbeit und der Sozialwirtschaft immer in der sozialen Wirklichkeit stattfinden, sollte bereits im Wirkmodell auf Wirkfaktoren eingegangen werden.

Ist das Problem geklärt?

Angebote, Maßnahmen und Programme innerhalb der Sozialen Arbeit möchten ein festgestelltes Problem beseitigen oder verringern. Daher sollte sich ganz am Anfang des Prozesses gefragt werden, ob das Problem bzw. die Herausforderung, das mit dem Angebot in den Blick genommen wird, klar ist und vollständig erfasst wurde. Hierunter sollten auch mögliche Ursachen und Folgen des Problems gefasst werden. Ist dies nicht der Fall, empfiehlt es sich in einem ersten Schritt mit der Methode des Problembaums zu arbeiten und sich noch mal mit dem eigentlichen zu lösenden Problem und dessen Ursachen und Folgen tiefergehend auseinanderzusetzen.

Zielgruppe analysieren

Auch wenn Sie bereits ihr Angebot anbieten, für das Sie ein Wirkmodell erstellen möchten und damit auch ihre Zielgruppe kennen, sollten sie unbedingt diesen Schritt durchführen. Denn bei der Frage nach den zu erzielenden Wirkungen ist die Zielgruppendifferenzierung eine wichtige und zentrale Frage (vgl. Schmidt, 2016). Zwei Methoden aus dem Design Thinking können hier hilfreich sein, um die Zielgruppe bzw. die Zielgruppen besser zu beschreiben. Zum einen kann mit einer Stakeholder Map erfasst und sortiert werden, welche Zielgruppen für das Angebot zentral sind. In einem nächsten Schritt kann dann von den wichtigsten Zielgruppen eine sogenannte Persona erarbeitet werden. Bei dieser Methode wird versucht, den/die potenzielle/n Nutzer*in so genau wie möglich zu beschreiben. Im Hinblick auf das Wirkmodell sollte man sich mit Blick auf die Zielgruppe folgende Fragen stellen:

- Muss ich mehrere Zielgruppen in meinem Wirkmodell berücksichtigen?

- Reicht hier ein Wirkmodell aus oder muss ich für jede Zielgruppe ein eigenes Wirkmodell erstellen?

- Bedingt die Wirkung in einer Zielgruppe, die Wirkung in der anderen Zielgruppe?

Von der Hauptwirkung zum Wirkmodell: die Theory of Change

Wurden die beiden Fragen geklärt, kann es dann an die Erstellung des eigenen Wirkmodells gehen. Die hier dargestellte Methode lehnt sich an die sogenannte Theory of Change an, eine Methode, die zur wirkungsorientierten Programmplanung entwickelt wurde. Hierbei werden folgende Schritte durchlaufen:

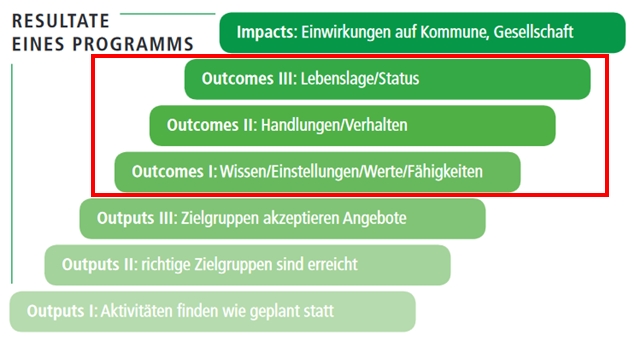

- Zuerst wird die Hauptwirkung bzw. die Hauptwirkungen des Angebotes definiert und beschrieben. Diese sollten immer auf der Ebene der Outcomes, also die Wirkungen auf Ebene der Zielgruppe, dargestellt werden. Natürlich kann die Darstellung auch erweitert werden und auch gesellschaftliche Hauptwirkungen, die sich aus den Outcomes ergeben, mit aufgenommen werden.

- In einem nächsten Schritt erfolgt das sog. Backward-Mapping: Hierbei werden Teilwirkungen und Voraussetzungen identifiziert, die nötig sind, um die Hauptwirkung zu erreichen. Im oben dargestellten Beispiel war die Hauptwirkung, dass sich die Kinder nach Teilnahme an dem Programm gesünder ernähren. Um dies zu erreichen, muss aber zuvor die Teilwirkung eintreten, dass es einen Wissenszuwachs zum Thema gesunde Ernährung bei den Kindern gibt. Tritt diese nicht ein, ist auch davon auszugehen, dass die Hauptwirkung nicht oder nur zum Teil eintritt.

Bei der Definition von Teilwirkungen kann man sich auch an der sog. Resultatetreppe (vgl. Beywl & Niestroj, 2009) orientieren, bei der verschiedene, aufeinander aufbauende, Outcomes dargestellt werden:

- Dieser Prozess des Backward-Mappings ist bei der Erstellung eines Wirkmodells zentral. Daher sollte für diesen Schritt genügend Zeit eingeplant werden und in einer offenen Diskussionskultur durchgeführt werden. Es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern die Personen, die ein Wirkmodell erarbeiten, müssen sich auf ein logisches Modell am Ende einigen. Daher sollten auch immer alternative Erklärungen mitgedacht und diskutiert werden.

- Der nächste Schritt ist die Darstellung des Kontextes, in dem das Angebot eingebettet ist. Hierzu wird im nächsten Abschnitt noch näher eingegangen.

- Im vierten Schritt wird dann festgelegt bzw. beschrieben, welche Interventionen und Angebote nötig sind, um die zuvor definierten Teil- und Hauptwirkungen zu erreichen.

- Bereits bei der Entwicklung des Wirkmodells können sich schon Gedanken über mögliche Indikatoren zur Erfassung der Wirkungen gemacht werden. Oft ist es aber sinnvoll, diesen Schritt auszuklammern und sich erst auf die Entwicklung des Wirkmodells zu fokussieren. Die Frage nach der empirischen Erfassung der definierten Wirkungen kann dann nach der Erstellung in den Blick genommen werden.

- Abschließend sollte das erarbeitete Wirkmodell immer auch verschriftlicht werden. Die Wirkannahmen, die hinter der Grafik stehen, sollten in einem Dokument festgehalten werden.

Kontext des Angebotes berücksichtigen

Bei der Beschreibung des Kontextes lohnt sich eine Erweiterung der Theory of Change. Hier scheint eine Orientierung am sog. Programmbaum für sinnvoll. Bei diesem werden Kontextfaktoren in vier Kategorien eingeteilt:

- Strukturen: Hierbei werden die internen Strukturen der Einrichtung bzw. des Trägers in den Blick genommen, z. B. die Aufbauorganisation oder die interne Vorgabe, dass in regelmäßigen Teambesprechungen die aktuellen Veränderungen der Klientinnen und Klienten diskutiert werden.

- Inputs: Dies sind Mittel, die ein Träger in die Maßnahme bzw. das Angebot einbringt, z. B. die Anzahl der Mitarbeitenden, die für das Angebot vorgehalten werden oder auch räumliche Ressourcen.

- Incomes: Damit sind Ressourcen gemeint, die die Klientinnen und Klienten mit einbringen. Auch davon kann der erfolgreiche Verlauf einer Maßnahme abhängen, z. B. das Vorwissen der Klientinnen und Klienten oder die Vorgabe, dass diese bei Aufnahme keine komplexen psychischen Probleme haben dürfen.

- Kontext: Unter dem Kontext werden schließlich die gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen subsumiert, in die die Maßnahme eingebettet ist.

Im Hinblick auf die Kontextfaktoren sind gerade die Incomes, die Nutzer*innen des Angebotes mitbringen, spannend. Denn diese können eine hohe Auswirkung darauf haben, ob eine angestrebte Wirkung im Angebot erzielt werden kann oder nicht.

Die detaillierte Darstellung der Kontextfaktoren hilft auch, diese dann bei einer Wirkungsanalyse zu berücksichtigen und zu prüfen, welchen Einfluss die Faktoren auf die zu erzielende Wirkung haben. Zudem spielen die Kontextfaktoren eine wichtige Rolle, wenn es um die Frage der Skalierung der Wirkung geht. Wird z. B. ein Angebot an einem anderen Ort angeboten, an dem bestimmte Kontextfaktoren nicht vorhanden sind, kann es passieren, dass die zuvor festgestellte Wirkung nicht mehr im gleichen Umfang erzielt wird.

…und das ganze jetzt praktisch!

Die beschriebenen Schritte kann man am besten in mehreren Workshops umsetzen. In der Regel sollte man mindestens zwei bis drei Workshops mit einer Dauer von ca. 4 Stunden einplanen. An den Workshops nehmen Fachkräfte aus dem Angebot teil und erarbeiten gemeinsam das Wirkmodell. Vor der Durchführung des ersten Workshops kann eine Literatur- und Studienrecherche durchgeführt werden. Bei dieser wird geprüft, ob es bereits Annahmen über Wirkungen zu dem Angebot gibt, für das man ein Wirkmodell entwickeln möchte. Es zeigt sich, dass man die Welt nicht immer neu erfinden muss, sondern auch auf bestehende Arbeiten aufbauen kann. Eine Möglichkeit ist hier die Nutzung von Ankerwirkmodelle (vgl. Ottmann, König & Gander, 2021), die ich im nächsten Blog-Beitrag vorstellen werde.

Im Hinblick auf die Entwicklung von Wirkmodellen ist die Partizipation der Nutzer*innen zentral. Daher ist zu überlegen, ob Vertreter*innen der Nutzer*innen auch an den Workshops teilnehmen und ihre Sichtweise direkt in den Erstellungsprozess einbringen sollen. Ist dies nicht möglich oder gewünscht, empfiehlt es sich nach dem Erstellen eines ersten Entwurfs Interviews mit Nutzer*innen zu führen. Bei diesen Interviews soll, angelehnt an die sozialpädagogische Nutzerforschung (vgl. Oelerich & Schaarschuch, 2013; Schaarschuch & Oelerich, 2005), nach dem erlebten Nutzen gefragt werden. Die Ergebnisse können dann mit den definierten Outcomes der Fachkräfte abgeglichen und geprüft werden, ob eine Ergänzung oder Erweiterung nötig ist. Solche Interviews können natürlich auch mit anderen Anspruchsgruppen geführt werden, wie beispielsweise Angehörige der Nutzer*innen oder Kooperationspartner.

Neben der Partizipation der Nutzenden kann natürlich auch überlegt werden, ob man die Fördergeber oder Kostenträger mit in die Entwicklung einbinden möchte. Dies kann z. B. in der aktuellen Diskussion über Wirkung und Wirksamkeit in der Eingliederungshilfe sinnvoll sein. Hier hätte es einen Mehrwert, wenn Wirkmodelle für bestimmte Angebote zwischen dem Leistungsträger, den Leistungserbringern und leistungsberechtigten Personen entwickelt werden.

Im zeitlichen Verlauf sollten die Workshops so geplant sein, dass nach der Erstellung eines ersten Entwurfs ein weiterer Workshop stattfindet. Zwischen diesen Workshops sollte ein größerer zeitlicher Abstand liegen (z. B. vier bis sechs Wochen). Nach diesem Zeitraum kann man, neben der Sichtung von Ergebnissen aus Interviews mit Nutzer*innen, den Entwurf noch mal kritisch diskutieren und prüfen, ob das bisher erstelle Wirkmodell ein geeignetes Wirkmodell für das Angebot ist. Dieser Schritt ist besonders wichtig, um sich nicht vorschnell auf ein bestimmtes Modell festzulegen und damit dann auch den darauf aufbauenden Prozess (z. B. die Wirkungsanalyse) in eine falsche Richtung zu lenken. Man spricht hier auch von einem sog. ‚confirmation bias‘ (vgl. Vaessen, 2016). Daher ist es wichtig, dass in den Workshops eine offene Diskussionskultur herrscht, und möglichst viele Sichtweisen eingebracht werden. Dies sollte man auch bei der Zusammensetzung der Workshopteilnehmenden beachten.

Fazit

Ein Wirkmodell ist eine gute Methode, um die Wirkannahmen des eigenen Angebotes zu visualisieren und darzustellen. Zudem bietet es die Möglichkeit sich systematisch mit dem eigenen Angebot auseinanderzusetzen, dieses zu reflektieren und aufzuzeigen mit welcher Wirkung man bei der Zielgruppe rechnet. Daher dient ein erarbeitetes Modell nicht nur als Grundlage für eine Wirkungsanalyse, sondern bietet schon an sich einen Mehrwert. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass man ein Wirkmodell auch in die Diskussion mit Politik, Kostenträgern und anderen Anspruchsgruppen einbringen kann. Mit einem Wirkmodell ist eine differenzierte Darstellung des Angebotes möglich. Oft wird dadurch das Angebot transparenter und man kann sehen, dass nicht nur die Erzielung der Hauptwirkung im Vordergrund steht, sondern auch auf dem Weg zu dieser die Teilnehmenden am Angebot durch die erreichten Teilwirkungen profitieren.

Neben den genannten Vorteilen ist das Erarbeiten eines Wirkmodells ein erster Schritt auf dem Weg, die eigene Arbeit wirkungsorientiert zu gestalten. Durch die dargestellten Methoden kann man diesen auch gut im Team gehen und sich mit einem überschaubaren Ressourceneinsatz der Thematik nähern. Gerade auch bei der Konzeption von neuen Angeboten erscheint es sinnvoll, hier von Anfang an ein Wirkmodell mitzudenken bzw. den kompletten Konzeptionsprozess wirkungsorientiert zu gestalten.

Sie haben schon Erfahrungen mit der Arbeit von Wirkmodellen? Gerne können Sie diese in den Kommentaren zum Beitrag teilen. Wenn Sie eine externe Begleitung für die Erstellung eines Wirkmodells benötigen, können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Im Rahmen meiner Tätigkeit am Institut für Praxisforschung und Evaluation der Evangelischen Hochschule Nürnberg, begleite ich gerne den Entwicklungsprozess und konzeptioniere passgenaue Workshopangebote zur Erstellung von Wirkmodellen.

Literaturverzeichnis

- Bartsch, S., Beywl, W. & Niestroj, M. (2016). Der Programmbaum als Evaluationsinstrument. In S. Giel, K. Klockgether & S. Mäder (Hrsg.), Evaluationspraxis: Professionalisierung – Ansätze – Methoden (2. Auflage, S. 89–111). Münster: Waxmann Verlag.

- Beywl, W. & Niestroj, M. (2009). Der Programmbaum. Landmarke wirkungsorientierter Evaluation. In W. Beywl & M. Niestroj (Hrsg.), Das ABC der wirkungsorientierten Evaluation: Glossar – deutsch/englisch – der wirkungsorientierten Evaluation (2. Auflage, S. 137–149). Köln: Univation – Inst. für Evaluation Dr. Beywl und Associates.

- Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe. (2021). Orientierungshilfe zur Durchführung von Prüfungen der Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit nach § 128 SGB IX. Zugriff am 14.12.2021. Verfügbar unter: http://www.lwl.org/spur-download/bag/Orientierungshilfe_Pruefungen128SGB_IXStandJanuar2021final.pdf

- Nobel, J. (2019). Theory of change in ten steps. NPC New Philanthropy Capital. Zugriff am 23.6.2020. Verfügbar unter: https://www.thinknpc.org/wp-content/uploads/2019/10/Theory-of-Change-10-Steps-Updated.pdf

- Oelerich, G. & Schaarschuch, A. (2013). Sozialpädagogische Nutzerforschung. In G. Graßhoff (Hrsg.), Adressaten, Nutzer, Agency (S. 85–98). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19007-5_6

- Ottmann, S., König, J. & Gander, C. (2021). Wirkungsmodelle in der Eingliederungshilfe. Zeitschrift für Evaluation, 20(2), 317–331. https://doi.org/10.31244/zfe.2021.02.04

- Rauscher, O., Mildenberger, G. & Krlev, G. (2015). Wie werden Wirkungen identifiziert? Das Wirkungsmodell. In C. Schober & V. Then (Hrsg.), Praxishandbuch Social Return on Investment: Wirkung sozialer Investitionen messen (S. 41–57). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

- Schaarschuch, A. & Oelerich, G. (2005). Theoretische Grundlagen und Perspektiven sozialpädagogischer Nutzerforschung. In G. Oelerich & A. Schaarschuch (Hrsg.), Soziale Dienstleistungen aus Nutzersicht: Zum Gebrauchswert Sozialer Arbeit (S. 9–25). München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Schmidt, S. (2016). Nutzen einer wirkungsorientierten Zielsystematik. Bindeglied zwischen Evaluation und Programmsteuerung. In S. Giel, K. Klockgether & S. Mäder (Hrsg.), Evaluationspraxis: Professionalisierung – Ansätze – Methoden (2. Auflage, S. 159–175). Münster: Waxmann Verlag.

- Vaessen, J. (2016). How complicated does the (Intervention) Model have to be? Zugriff am 7.6.2018. Verfügbar unter: https://ieg.worldbankgroup.org/blog/how-complicated-does-intervention-model-have-be

- Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good theory: Exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families. In J. Connell, A. Kubisch, L.B. Schorr & C.H. Weiss (Hrsg.), New approaches to evaluating community.

Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Praxisforschung und Evaluation der Evangelischen Hochschule Nürnberg und leite dort das Kompetenzzentrum Wirkungsorientierung in der Sozialen Arbeit. Ich begleite soziale Organisation bei der Implementierung von wirkungsorientierten Arbeitsweisen und dateninformierten Handeln. Zu meinen weiteren Arbeitsschwerpunkten gehört die Durchführung von Wirkungsanalysen und Evaluation mit empirisch-quantitativem Schwerpunkt. Seit mehreren Jahren beschäftige ich mit den Themen Wirkungsorientierung, Wirkungen Sozialer Arbeit, Datenanalyse, Machine Learning, Data Science und dem Aufbau von Datenkompetenz in Organisationen. Und statistische Auswertungen mache ich am liebsten in R und Python 😉 Mehr Informationen zu meiner Person findet man auf meiner Homepage.

Schreiben Sie einen Kommentar